![]()

|

介介君に男子なく、女子一人のみなりければ(教中の母民子)、先考(淡雅)に妻(とつが)せて養子とされたり。然れども思ふ所ありて、家をば弟の栄親君に譲られ、先考には本資を賜はりて、江戸に店を開かしむ。是れ文化十一年(1814)甲戌正月の事なり。先考時に廿六歳、僅に僮僕四人を率ひて(平山幸助、小林好兵衛、ほか童子と僕隷で淡雅を含めて五名であった)、江戸に来り、元濱町松坂屋藤八の裏なる地を借り、間口五間奥行二間半の家を建られたるが、江戸開業の始めなり。それより孜〃として怠る事なく、日夜に勉励せられしかば、文化十四年(1817)、今の地に居を移して、間口二間半奥行十間の家とされたるより、販鬻次第に繁く、家計年々に盛んになりて、晩年には間口十間に近く、奥行は廿二間余の所に、家族僮僕百十人余、住居らるる事に至りたまへり。 淡雅雑著 下巻「淡雅行實」より |

|

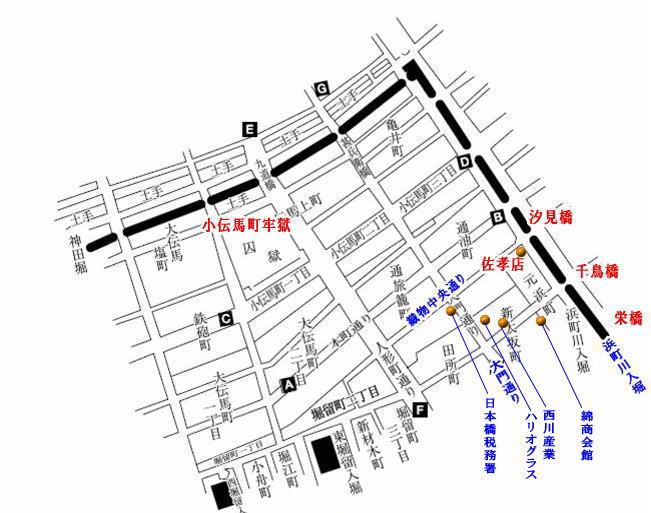

現在の中央区日本橋富沢町11-12 サンライズビル この辺りに佐孝店があったと推定される。現在は北東の道路に面しているが、当時はこの道路は浜町川入堀という運河になっていた。この運河は大川=隅田川につながり、東京湾〜利根川〜思川などを経由して、栃木の真岡木綿を河岸から河岸へと輸送することができた。 開店当時のこの辺りは、大店の集中していた大伝馬町とは対称的に、未だ栄える前であった。このあとの明治年間になると、繊維問屋が集中する大問屋街へと発展する。 当時の呉服や木綿は、京都や大阪から江戸に輸送されて来る商品で占められていた。呉福=絹織物は主に京都の高度な加工技術によって織られる。太物=綿織物は伊勢や三河が主な産地であり、特に松阪木綿は当時最上級のものであった。江戸時代になって、関東が大きな消費地となると、これら上方の荷が仲買を通して江戸へと運ばれるようになった。上方から江戸へと荷が下される、 日本橋では近江商人や伊勢商人など上方の織物問屋がほとんどであったので、栃木出身の佐孝店はきわめて特異な存在であった。 佐孝店が日本橋へ出店することができたのは、北関東で木綿の生産が拡大したこと、その中でも真岡における晒木綿の品質が上がり、生産量が飛躍的に伸びたことによる。 真岡における木綿産業の発達を見た佐野屋が、晒木綿を商材に江戸への進出にあたって、この立地条件にいち早く目をつけたことで、この語大躍進を遂げることができた。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そして、天保年間になると、水野忠邦により幕府財政の立て直しが計られいろいろな施策が実施される。幕府三大改革のひとつ、天保の改革である。幕府は財政改革をするとともに、物価安定のため株仲間を解散させ経済の自由化を促進しようとした。これにより「素人直売勝手次第」とされ、問屋の生産地に対する独占的な買い付の特権が廃された。佐孝が江戸に出て15年あまり経った時期である。おりしも真岡では製織可能な農家はほとんど各戸で木綿生産を行うようになり、生産量が飛躍的に増大した。株仲間の解散と、関東木綿の発展により佐孝の取り扱い量は、それまでの大手繊維商と肩を並べるようになった。 さらに幸運なことに、天保の改革の失敗で水野忠邦が失脚すると、嘉永4年に「問屋組合再興令」が出されて、木綿問屋は大伝馬町組が20軒、白子組が12軒再興された。佐孝はその実績から白子組の株を手中にすることとなった。これで佐孝は名実ともに日本橋大手繊維商となった。 左図、緑で示した42平米足らずであった店が嘉永年間には約18倍の730平米に拡大した。 ※株仲間 同業の問屋が株仲間=同業組合を結成して流通機構の支配を実現したもの。享保の改革以来、株仲間は幕府への冥加金を上納することで、販売権や仕入れの独占などの特権を公認された。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大伝馬町組木綿問屋(店はすべて大伝馬町)

白子組木綿問屋

|

江戸開府からの歴史を持つ大伝馬町の木綿問屋勢に対し、後発ではあっても京都において、豊富な資金を蓄積してきた呉服商は、江戸に支店を置いて関東の絹織物や綿織物の生産が発展すると、これらを江戸の支店が直接仕入れるようになると呉服商から問屋化して、大伝馬町組の脅威となるまでに発展した。 左の表を見ると白子組12軒のうち、京都に本店を持つ大店が7軒と大勢を占めている。その中でも、白木屋、大丸屋、越後屋(越後屋三井=三越)は明治以降になって百貨店としてさらに発展する。 浮世絵に見る日本橋 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古地図で見る当時の日本橋 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||