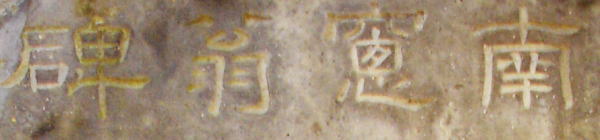

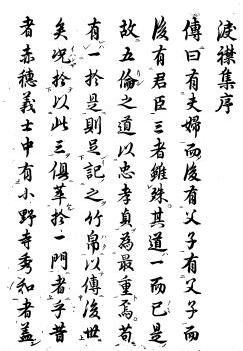

赤穂義人纂書由来書

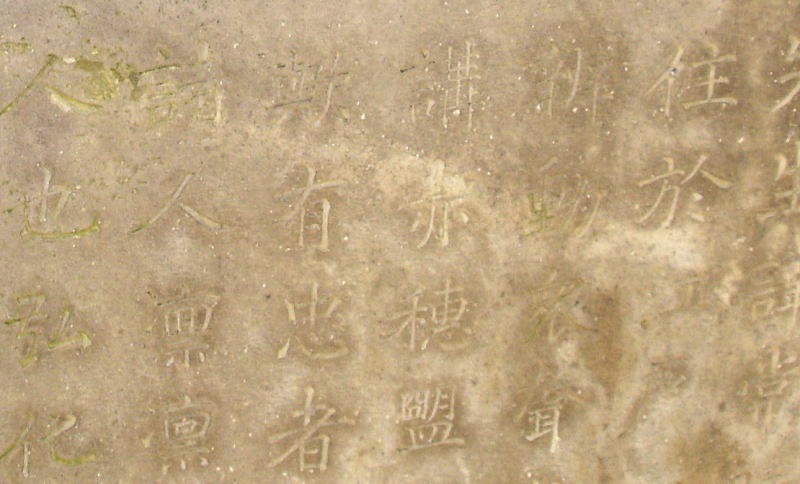

鍋田晶山は奥州へ携行してしまっては、あたら集大成した大石良雄らの事跡が、全く日の目にあうことなく埋没せんと、憂えたれば背負い持ちきたり。「この十八巻は年頃日頃ずっと心を込めて、赤穂義士に関しすることは細大漏らさずに書き写し集大成したものなるが、辺隅の地に携行すれば再び世に出ることもなからん。それでは大石良雄らの霊も浮かぶことなからん」と、もし機会が在れば刊行してくれるよう言い残して去っていったのは自分も子供心に覚えている。

その後、明治の中期より旧幕時代のごとき各大名領のみの国史と違い、日本全体の歴史学が盛んになり、歴史学の泰斗重野安繹博士も赤穂義士について研究され、「世に、赤穂義人纂書なる貴重な集大成ありと仄聞するが、われ不幸にして未だ見る機会なし」と講演されたるを聞き、当家に伝わる旨を新聞紙上に公表せしところ、上野図書館より一部筆写したき旨の申し出を受けたり。が、たとえ非売品の体裁にてあれ、刊行されるのは故人の晶山や祖父清水赤城、父大橋訥庵らも共に歓ばんと、本書の由来を此処に示すものである。

明治四十三年六月 大橋義 識

大橋義は大橋訥庵と巻子の実子で、訥庵の最晩年に産まれた。長兄、次兄と夭折したため、姉の誠子は河田氏より正壽を養子に迎えた。

「赤穂義士史料復刻版」(上、中、下)を主な資料とした。

「赤穂義人纂書」の原本は磐城平藩士・鍋田晶山が収集した赤穂事件に関する記録集で、(1851年頃)原本は散逸していたが、その写本が義の祖父清水赤城から、大橋訥庵の手にわたり、訥庵投獄の際にも守り通してついに国立国会図書館に伝わり、それを元に国書刊行会から(1910〜1911)発行されたものである。

|