![]() 2007年11月24日

2007年11月24日

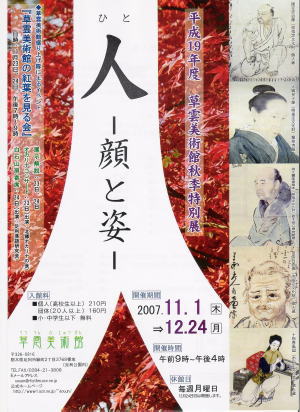

草雲美術館秋季特別展 「人-顔と姿-」

|

平成19年度 草雲美術館秋季特別展 人 -顔と姿- 幕末から明治期にかけて活躍した田崎草雲は、代表作の国定忠治像をはじめとして多くの人物画を残しています。草雲の人物画は、私淑した渡辺崋山や椿椿山が描いたリアリズムを追及した画風と違って、人物の内面にある人間性を読み取り、それを絵画に表現するといった画風が見うけられます。本展示会では、これら草雲の描いた人物画を紹介すると共に、椿山らの描いた人物画と比較して展示することによって、草雲の描いた人物画の特徴を明らかにするものです。 展示構成と主な展示品 1.草雲の描いた人物 ・国定忠治像(栃木県指定文化財) 一冊 個人蔵 ・草雲自画像(栃木県指定文化財) 三幅対 個人蔵 ・十指春風図(足利市指定文化財) 一幅 個人蔵 ・白衣観音像(足利市指定文化財) 一幅 三宝院蔵 ・他略 2.椿椿山らが描いた人物が ・椿椿山筆「大橋淡雅夫人民子像」(栃木県指定文化財) 龍泉寺蔵 ・椿椿山筆「高久靄厓像稿本」(栃木県指定文化財)栃木県立博物館蔵 ・椿椿山筆「自画像」 上野記念館蔵 ・鈴木鵞湖筆「高隆古像」 栃木県立博物館蔵 ・相澤石湖筆「汁講図」(栃木県指定文化財) 個人蔵 |

| 特別展のポスター |

|

|

大橋淡雅夫人民子像 椿椿山筆 菊池家十代治右衛門孝古の娘、寛政6年(1794)~元治元年(1864) 大橋家英斎の4男知良と養子縁組して夫婦となる。知良は大橋家の跡が絶えたため、菊池家に入った後も大橋姓を名乗った。知良は菊池の家業である古着商いを継いで、佐野屋孝兵衛と称した。 民子は29歳で長女巻子を、33歳で長男教中を産む。その後、35歳の時に、夫の知良は家督を叔父の栄親に譲り、家族を挙げて江戸に出店する。日本橋に店を構えた佐野屋は分家の東家として商売を発展させ、真岡木綿の大問屋として、大きな発展を遂げる。 この館、民子は夫の仕事を助け、家業の発展に内助の功を尽す一方、当時の国学者であり、高名な歌人でもあった大国隆正に師事し、作歌にはげみ、また平田篤胤の流れを汲む国学、勤皇の思想を和歌で表現するようになる。こうした民子の勤皇思想が巻子や教中に深く刻まれて行ったのである。 佐野屋の商売が発展するとともに、当主淡雅(知良)は、江戸において佐藤一斎、渡辺崋山など文人墨客との交流が多くなり、佐藤一斎の門下生である順蔵(兵学者清水赤城の息子)を養子に迎え巻子との縁組となった。 順蔵すなわち大橋訥庵であり、佐野屋の近くに思誠塾を開き攘夷運動の拠点ともなって行くのである。 民子の詠んだ歌は「倭文舎集」(しずのやしゅう)として刊行され、また獄中にあった教中との書簡や、娘巻子との書簡が残っており、当時の歴史を語る貴重な史料ともなっている。 |

草雲美術館 |

草雲美術館 草雲美術館は、足利市ゆかりの文人画家、田崎草雲の遺作・遺品を収集・保存し一般に公開するため、足利市在住の故鈴木栄太郎氏が、昭和43年2月に私費を投じて草雲ゆかりの地、白石山房に建設し、同年4月に足利市に寄附されました。 また、庭園には、草雲が生前暮らしていた白石山房と呼ばれる2階建ての萱葺き住宅が残され、その隣には茶室と画室もあります。園内は小鳥がさえずり、まちの喧騒を忘れさせてくれます。 美術館は渡良瀬川のほとり、足利公園の中にあります。 |

|

|

足利学校 庫裏口より |

|

足利学校のミニチュア |

to be continued