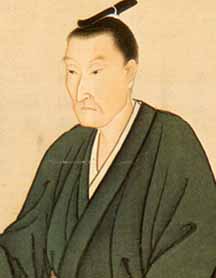

吉田松陰は天保元年(1830)、萩松本村の藩士、杉百合之助(26石)の次男として生まれ、幼くして山鹿流兵学師範の家柄である吉田家(57石6斗)を継いだ。

19歳の春、独立の師範となって藩校明倫館に多くの生徒を教えたが、21歳の秋から、学問研究のために肥前平戸に遊学して以後の数年は、江戸、水戸、東北地方、再び江戸、長崎、江戸と旅行を続け、沿道各地も視察し、また多くの学者や志士をたずねて、学事を問いまた時事を論じた。

嘉永6年(1853)6月、アメリカ軍艦が浦賀に来航するにおよんで、松陰は海外の事情を視察、研究する必要を感じ、翌年3月、下田からアメリカの軍艦に便乗しようとしたが失敗に終わった。

その年10月萩に送られ野山獄に入れられた。

獄にあること1年余り、ついで実家杉家に謹慎を命ぜられた。

松陰はこの入獄および謹慎中を勉学の好機として驚くほど多くの本を読み、自らも原稿を書き、さらに松下村塾を継承して多くの青少年を教えた。

この期間は松陰の生涯の中で最も平和な時期であり、また最も輝かしい業績をのこしたときである。

松陰の人たる所以を学ぶ子弟同行の情念は多くの門人たちに強い感銘を与えた。

高杉晋作をはじめ久坂玄瑞、入江九一、吉田稔磨、前原一誠、品川弥二郎、野村靖、山田顕義、伊藤博文、山県有朋(以上松下村塾)木戸孝允(明倫館)など、各々よくその特徴を発揮して、明治維新の大業を翼成したことは周知のとおりである。

ところが、安政5年(1858)、幕府が勅許を得ず外国との通商条約に調印してから、松陰の時局に関する言動はとくにはげしくなり、幕府は塁を藩主におよぶことをおそれて、再び野山獄に投じた。

ついで幕命によって江戸に送られ、世に言う安政の大獄の難にあい、安政6年(1859)、10月27日「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」の辞世をのこして江戸伝馬町の獄で処刑された。

吉田松陰先生終焉之地

身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも

留め置かまし 大和魂

吉田松陰辞世

いよいよ死を覚悟した松陰は遺書を二通残した。10月20日に書いた永訣の書と10月25日に書き上げた留魂録である。永訣の書は「親思ふこころにまさる親ごころけふの音ずれ何ときくらん」を詠みこんだ家族宛の遺書であり、留魂録は塾生などに宛てたもので、「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留めおかまし大和魂」に始まり、取り調べの様子やわが国の将来を思う気持ちが静かに語られている。10月27日の朝、幕府の評定所は松陰に死罪を宣告。その後、獄舎の廊下で袴紋付のまま縄をかけられ、獄内の刑場にひきだされ処刑された。享年30歳、現在の年齢で29歳の若さであった。この日、江戸は見事な晴天で富士山まで見えたと伝えられている。