今朝登城掛け、坂下御門下馬前にて、狼藉者鉄砲打ち掛け、七八人抜き身を以て左右より駕籠へ切り掛り候に付、供方の者防戦いたし、狼藉者六人打ち留め、其余の者は遁去申し候、拙者儀捕押え方等指揮候内少々怪我致し候に付、坂下御門御番所にて手当致し候えども、出血もこれあり候に付、ひとまず帰宅致し候、供方始め手負いの者どももこれ有り候間、取り糾し追って御届申し達すべく候、以上、

正月十五日 安藤対馬守

坂下事件を記録した古文書

昨日御届申し達し候家来手負いの者相糺し候ところ、別紙の通 りに御座候間、此の段御届け申し達し候以上、

壬戌正月十六日 安藤対馬守

別紙

一深手 原田荘兵衛 一浅手 友田 六蔵

一深手 小薬平次郎 一同 松本錬次郎

一深手 上坂大五郎 一浅手 村上 秀二

一深手 斎藤勇之助 一同 高澤幸之丞

一浅手 押方 萬蔵

右の通りに御座候以上、

正月十六日

別紙 対馬守家来 深手 原田荘兵衛 浅手 友田六蔵 深手 小薬平次郎 |

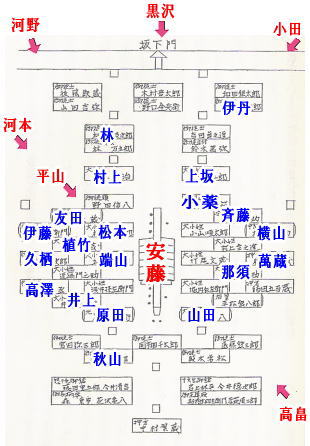

坂下事件襲撃図 安藤方の21名が負傷した。 |

前段第一を受けて、その翌日に提出されている。怪我人の氏名と怪我の大小について報告されている。

脊髄十四髄の所、幅一寸深さ一寸突き疵、その上の方に当て至りて浅疵一ケ所、頬の所へ薄疵一ケ所、都合三ケ所の事に御座候、脊髄の疵一ケ所、戸塚静海二針相縫い申し候、その外膏薬のみにて相治し候事に御座候、以上、

安藤信正の負傷の状況を報告している。脊髄14髄は首の下あたりで、幅一寸(3.3cm)深さ一寸(3.3CM)の刀による突き疵が一番大きな怪我であった。頬にもかすり傷があったということで、少人数の襲撃にもかかわらず、あと一歩で安藤の命運を断つところであった事が分かる。背中の傷は戸塚静海という医師が2針縫合し、他の2か所の疵については、膏薬で治療したと報告されている。

一頭切疵三ケ所深手 御刀番 小薬平次郎

一深手 大小姓 斎藤勇之助

一肩より頬へ掛け切疵浅手 同 村上 秀二

一両足鉄砲にて打ち抜かれ

頭切疵深手、一人討留 同 松本錬次郎

一頭切疵浅手 大小姓 上坂大五郎

一同深手 徒士 高澤幸之丞

一薄手 友田 六蔵

一無疵 那須松之助

一同 植竹 大蔵

一同 井上源之丞

一同 端山 貫二

一同、一人討留 林 録次郎

一同 伊丹新七郎

一同 久栖映次郎

一同 秋山金八郎

一浅手 押 満蔵

一無疵にて一人討留 大目付 山田 彦八

一頭より目へ掛け切疵深手 元〆役 原田荘兵衛

一無疵にて二人打留 徒目付 伊藤東右衛門

一頬手かすり疵二ケ所

薄手、一人討留 中間頭 横山盛之助

右の通り御座候以上、

まず、平山が行列の左前方から斬奸趣意書を掲げて駕籠脇に近づき、安藤家臣の徒士が応対に出てくると、懐から短銃を取り出し駕籠に向けて発砲する。銃弾は駕籠の左前を守備していた大小姓の松本錬次郎の足を打ち抜き、これを合図に雑踏に紛れていた5名が一斉に行列に襲い掛かる。警護の人数は50名、駕籠脇を守る武士たちはいずれも選りすぐれた屈強の手練れである。これに挑みかかった6名の志士は激闘の末全員闘死、衆寡よく安藤を含め21名に疵を負わせた。

今朝交代後、五時御太鼓にて御老若方御登城の御様子に付、見計る為私共冠木御門内まで罷り出候ところ、立番同心共下座申し込み候に付、大御番所にても下座罷りある所、同心共より、御門外にて混雑の様子これ有る趣申込候に付、与力両三人、同心四五人、冠木御門内へ罷り出で候て、様子見計り候内、大和守殿上りにて、御門締め厳重心得おり候様仰せ渡され候内、御跡より対馬守殿御上りに相成り、御門内にて大和守殿御同道、御番所前まで御出でこれ有り、又御跡より堀出雲守殿御番所まで御出で、対馬守殿には御手疵の御様子にて、御番所へ御上がり成られ候ところ、大和守殿、堀出雲守殿直ちに御登城に相成り申し候、右対馬守殿御手疵、御番所にて御家来共打ち寄せ御手当致し候様にて、程なく御門外まで御歩行にて、御退散に相成り申し候、右に付、冠木御門立ち寄せ潜り立ち塞ぎ、潜りより往来厳重に相改め通行致しおり候ところ、ただ今御目付小出修理殿より御小人目付桜井洋作を以て、御門平常の通り立番同心指し出し、出入り厳重相改め候よう仰せ渡され候に付、右の通り相勤め申し候、この段御尋ねに付御届け申し上げ候、以上、

坂下御門当番

正月十五日 小堀大膳組

|

|

下総守当時内桜田御門非番中に付、今朝外固めの者共差し出し置き候ところ、安藤対馬守様御登城の節、御供連の内へ、何者とも相知れず狼藉に及び候者これ有り、もっとも固場所外には候えども、早速見回り候ところ、即死の者六人ほど、その余り武器等落散候品も相見え候に付、制しのため足軽等差し出し置き、その後御当番牧野備前守様へ御引き渡し申し候段、御目付様中御届け申し達し候えども、容易ならざる義に付、取りあえずこの段御届け申し上げ候、以上、

間部下総守家来

正月十五日 津田彌兵次

備前守当時内桜田御門当番中に御座候ところ、今朝安藤対馬守様御登城の節、御共連れの内へ、何者とも相知れず狼藉致し候旨、御非番間部下総守様外御固め御家来の者より通達候に付、早速見回りなし候ところ、坂下御門の方持場内、即死の者六人程、その余落散候品も相見え候に付、番人付け置き、その段御目付様中御届け申し達しそうらえども、容易ならざる義に付、この段取りあえず御届け申し上げ候、以上、

牧野備前守家来

正月十五日 仙田彌一郎

今十五日昼九ツ時ころ、書生体の者一人、大膳大夫外桜田屋敷内稽古場へ罷り越し、家来桂小五郎と申す者へ相対の儀申し入れ候ところ、折から小五郎他行中に付、その由申し聞こえそうらえば、待ち合い居り相対仕るべしとの事にて、夜六ツ半ころ、小五郎罷り帰り相対に及び候、しかる所これまで識面の者にもこれ無き候に付、姓名旨趣相尋ね候ところ、水戸浪人の内田友之助(萬之助の誤り)と相唱え、今日御曲輪内において狼藉に及び候党類に候ところ、機会を失い遺憾少なからず、途中に於いて自殺致し候も心外の儀に付、兼ねて姓名も承り及びおり候間、死後仕舞をも相頼みたく罷り越し候趣き申し述べ候に付、相宥め置きその役向の者へ相達し帰り見候ところ、その場へ書面一通残し置き、自殺に及び居り候由申し出で候に付、御目付神保伯耆守様へ御届け仕り候、ここによってこの段申し上げ候、以上、

松平大膳大夫内

正月十五日 小幡彦七

松平大膳大夫は長州毛利家十四代敬親

坂下門事件の2年後に蛤御門の変を起こす

水戸浪人と申し候に付、十五日夜(桂小五郎夜に入り帰宅に付、その後自害仕り候故、自然夜に入り申し遣わし候)小石川へ、云々の儀御座候間、御家来遣わさるべく申し遣わし候ところ、夜中門内へ入り候事成り難き由にて、再び応じ申し候えども相叶わず、夜明け後家中にこれ無き者の由申し来たり候、よって又候使者を以て姓名を変じ申し出で候やも計り難く、水戸浪人と申し出で候上には、見知り人これ有るべくも計り難し、誰か遣わされ候と申し遣わし候えば、遣わされ、見覚えこれ無き者に候と御断に相成り候由、

右の趣、お届けに相成り候えば、死骸指し出すべしと御達しに御座候、桂小五郎申し出で候に、死後の事は頼み候由申し聞き候間、死骸指し出し候ては、武士道立ち申さず候とて、承服仕らず候由、如何成り候や跡は承り申さず候、

御城内へ召し連れ候共人数の儀、老中は平常召連れ候者の外士分以上十人、若年寄は平常の外士以上四人召連れ登城の上、半分者下部屋に指し置き、半分は御城外へ相戻し、退出以前御呼び寄せの事。

但し右の内、重立ち候者へ鑑札持たされ置き、出入の節、御門御門にて、右鑑札見され候事。

惣髪

三島三郎 年三十位

衣類 一、黒ふたこ絹紋付小袖、但し紋所澤潟、

一、紺赤三筋縞口綿下着、一、紬紺脊割羽織、

一、黒山岡頭巾、一、大小を帯す、但安政年中作の刀

一、財布一つ、一、半切紙二巻、一、麻裏草履一足、

右の者、対馬守殿へ真先に切り掛り候由の事、

疵所 一、肩より襟元へ掛け五寸程、左臂切り離れ、左腰股

七八分程切れ、残少々の由、

豊原邦之助 年十八九位

衣類 一、紬紺浅黄横竪縞小袖、一、下着胴は絹立かすり縞

、回りは茶瀧縞、一、浅黄木綿襦袢、但鳴海しぼり、

一、茶小倉馬乗袴、一、紺小倉帯、一、大小帯す、但

安政年中の刀、一、懐中物一つ、一、斬奸趣意書一通

疵所 一、頭四寸程、同左後の方二寸程、顔右頬二寸余そぎ

取、左の肩より脇へ掛け三ヶ所、但三寸づつ、左脇三

ヶ所、但上三寸、中五寸、下七寸、

坊主にて五分月代

細川忠斎 ◎細谷の誤

衣類 一、御納戸縮緬紋付小袖、但澤潟五所紋、

一、糸織紺茶竪縞下着、一、献上縞博多帯、一、黒亀

綾羽織、但丸に横二つ引五所紋、一、中形木綿襦袢、

一、黒縮緬頭巾、一、大小を帯す、但嘉永年中作の刀

一、懐中物一つ、一、浅裏草履一足、一、西洋短筒一

挺、一、但玉目二匁五分程風呂敷に包みこれ有り、

疵所 一、頭三ヶ所、耳二三寸左首後へ掛け六寸、右三寸左

膝頭二寸、ひかがみ一寸、左肩三ヶ所、突疵五寸、切

疵四寸、

吉野政助 二十二三位 ◎古野の誤

衣類 一、木綿紺茶竪縞布子、一、同鉄御納戸割羽織、一、

同大絞り筒袖襦袢、一、紺小倉帯、一、紺小倉竪縞袴

一、大小を帯す、但安政年中作の刀、一、懐中物一つ

但金百疋これ有り、一、斬奸趣意書一通、一、手拭一

本、

疵所 一、頭二ヶ所、首際左五寸、右肩七寸二分程、左肩五

寸程、

浅田儀助 年三十位 ◎朝田儀助の誤

衣類 一、御納戸紺紋付小袖、一、但影鬼蔦の紋所、一、紬

小袖下着、一、木綿中形襦袢、一、革色木綿割羽織、

一、紺木綿帯、一、木綿藍縞単袴、一、大小を帯す、

但安政年中作の刀、一、斬奸趣意書一通、一、書籍二

冊、一、西洋短筒、但傍らに落ち置き候事、

疵所 一、頭四寸程、左後へ掛け五寸余、深さ二寸、同肩よ

り掛け三寸程切下げ、左脊二ヶ所、同肩の突疵三ヶ所

、但上四寸、中二寸、下三寸、二の腕四寸程、脇二寸

、左脊三寸程、脊中一寸程、右あばら二寸程、腰下二

ヶ所二寸程、右腰脇五寸余、右脇二寸程、

相田千之丞 年三十五六位

衣類 一、木綿茶縞布子、一、藍横竪縞単物、一、革色木綿

羽織、一、木綿胴着に包み斬奸趣意書一通、

疵所 一、頭左三寸程、胸右の方に突疵、左二の腕二ヶ所、

脊中竪六寸程、右尻上に四寸余深さ三寸余、左肩下竪

に六寸余、上に二寸余、

内田友之助 年不知 ◎萬之助の誤

右同人、長州候御家来桂小五郎と申す者へ手寄、同候御屋敷

へ参り相尋ね候処、右小五郎他行中故、帰宅を待受けて会い

致し、兼て高名を承り及び候に付推参、死後の儀何分相頼み

候由を以て、割腹いたし候、