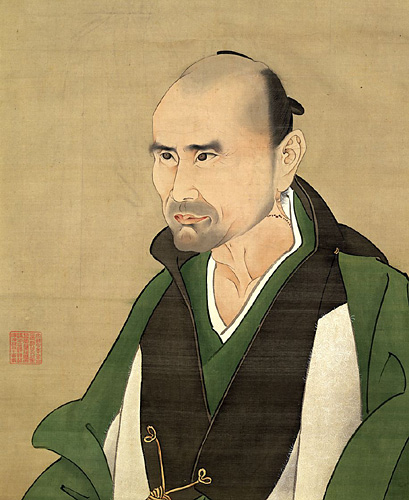

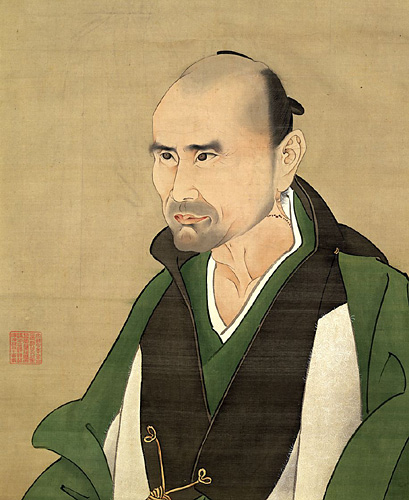

東京国立博物館蔵 渡辺崋山筆 佐藤一斎像

佐藤一斎 安永元(1772)年〜安政6(1859)年

東京国立博物館蔵 渡辺崋山筆 佐藤一斎像

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

言志四録(げんししろく) 佐藤一斎が後半生の四十余年にわたって書いた語録。

指導者のためのバイブルと呼ばれ、現代まで長く読み継がれている。 2001年5月に総理大臣の小泉純一郎が衆議院での教育関連法案の審議中に言志四録についてふれ、知名度があがった。

菊池家との接点

大橋淡雅(佐野屋孝兵衛、知良、菊池長四郎、東海翁)との交流があり、

一斎の斡旋により、当時兵法家として有名であった清水赤城の子順蔵を養子に迎える。

大橋順蔵(訥庵)は、一斎の門下生で、淡雅の援助によって日本橋に思誠塾を開き、儒学を子弟に講義した。

淡雅翁の還暦に一斎から祝辞が寄せられている。

淡雅雑著 巻三 「淡雅行實」より

<先孝六十一歳ノ時、教中訥庵ト謀リテ、寿筵ヲ開キタル事アリ。其時四方旧交ノ名家ヨリ、

投贈ノ詩文書画頗ル多シ。中ニ就テ、立軒佐藤君ノ寿文一篇、先孝平生ノ梗概ヲ徴スルニ

足レバ、令左ニ附載シテ児孫ニ示スト云フ。>

|

|

佐藤一斎の外孫が正寿大橋陶庵で、訥庵の娘誠子と縁組して大橋家の養子に入っている。

さらに、陶庵の子晋二は菊池家に養子となった惺堂である。

惺堂は東海銀行の初代頭取となり、晩年は

陶庵の4男は本所菊池家を継いで2代目永之助を名乗った。