�≺��O�̕ςɘA�����A�ߔ����ꂽ�勴�c���A�e�r�����͏o���̌�A�킸���ȓ����ŕa�����Ă���B

�����̍����������@���ɉߍ��Ȃ��̂ł������Ƃ��Ă��A�s�N���ɂ���ނ炪����O�サ�đ������ŕa���������Ƃɂ́A

�ꖕ�̋^�O��������������Ȃ��B

| ���c��O�̕� �a�Y��6���A�a����0�� �≺��O�̕� �a�Y��0���A�a����5�� |

���c��O�̕� | �≺��O�̕� | ||

| �L���荶�q�� | ���n | ���R���� | �a�� | |

| ����|�V�� | �a�� | �͖쌰�O | �a�� | |

| ��v�l | ���n | �͖{�ۑ��Y | �a�� | |

| �L����q���N | ���n | ����ܘY | �a�� | |

| �V���ĕ� | �d�n�� | ��Ӎ����q�� | ���n | |

| ��������Y | ���n | �������� | �a�� | |

| �L���Y�� | �ؕ� | �勴�c�� | �a�� | |

| ���q�����Y | �a�Y | ���ō� | �a�� | |

| �X�ܘZ�Y | �a�Y | �e�r���� | �a�� | |

| �X�R�ɔV�� | �a�Y | ���c�����Y | �a�� | |

| �@�c�s�ܘY | �a�Y | |||

| ���O�Y | �a�Y | |||

| �֓S�V�� | �a�Y | |||

����5�N�Ɏn�܂��������{���͂ɑ���e���i�����̑卖�j�́A���{�����A�g�c���A�Ȃ�100���ȏ��ߔ����A����8�����a�Y�ɏ������B

����ɑ��锽���h�̔��������c��O�̕ρA����э≺��O�̕ςł���B

�����A��A�̎����̏��f�����Ă݂�ƁA����6�N11���A���v1�N7���Ɏa�Y�������������A���v2�N5���ɁA�֓S�V�����a�Y�ɏ�����ꂽ�̂��Ō�ɁA����ȍ~�͕a���������Ƃ���Ă���B

| ���c�����Y | �a�� | ���v2�N6��11�� |

| �������� | �a�� | ���v2�N6��25�� |

| �勴�c�� | �a�� | ���v2�N7��12�� |

| ���ō� | �a�� | ���v2�N8��7�� |

| �e�r���� | �a�� | ���v2�N8��8�� |

���v2�N1��15���A�≺��O�̕ςŕ��������V�������M���́A3�������4��11���ɔ�Ƃ���Ď��r����B

��Ƃ̗��R�́A�����Ŏ��w���̓��������m���ɂ��Ƃ�Ƃ�����́A�č��̃n���X�Ƃ̑����d�B�������ȂǁA������̈����̕]���͔�排����������A�n�ɗ����čs�����B���ۂɂ͖��{���̌��͓����̌��ʂł������̂ł��낤

�����Ƌ��Ɉ�ɑ�V�S����̖����̎����������Ă����V���v���L���͓��N6��2���ɖƐE�B���̘V�����O�͉���ˎ�{�c������3��15���ɁA�z�㑺��ˎ�����M�e��5��26���ɂ��ꂼ��ƐE�ƂȂ��Ă���B

�قƂ�Ǒ�����ւ��ƌ����Ă����������Ȃ��t���̑�������Ƃ́A���쐭���̒������j�̒��ł��قƂ�Ǘ�����Ȃ��B����́A���ς��邢�͖����N�[�f�^�[�Ǝ~�߂邱�Ƃ��ł���B

�����āA�����̑卖�ŋސT�𖽂����Ă�������ˎ叼���t�Ԃ炪�ސT�������ꂽ�̂����v2�N4���B���̌㏼���t�Ԃ͖����Q�^�Ƃ��Ė����ɎQ������悤�ɂȂ�B������孋��ސT�𖽂����Ă����ꋴ�c����͂���ď��R�㌩�E�ƂȂ��Ă���B

�≺��O�̕ς͏P���ɂ͎��s�������A���{�����̐��ς𑣂����ʂ��������B��Ɂ��������v���Ǝp���ꂽ�����h�ւ̒e�����A���̐��ςɂ��}���Ɋɘa���ꂽ�Ƃ���������̔w�i���������B���̂��߁A�{���ł���Γ��R�a��Ƃ����ׂ��A�≺��O�̕ςɎQ�悵���勴�c����e�r�����Ȃǂ��͖Ƃ̌`�ŏo�������Ǝv����B

�����āA6������8���̒Z���ԂɁA�≺��O�̕ς�5�����������ŕa�����Ă���Ƃ������Ƃ͉����Ӗ����Ă���̂ł��낤���H

���쐭���ɂȂ��āA�ł�p����ÎE�Ƌ^����d���͐�������������葽�X������B

�L�͑喼�̔r��

�@���������A�����������Ԗ��a�i���a�j�Ƃ���Ă��邪�ŎE�����B

�@�ɒB���@�ŎE��������

���R��p�̑���

�@��㏫�R�G���̈ÎE���@�O��ƌ��̏��R�A�C

�@���㏫�R�g�@�̏A�C�ɓ����p�҂̑������a�����ŎE���i�Z��Ɛ�A����ƌp�j

�@�\�l�㏫�R�Ɩ̈ÎE�ƈꋴ�c��̏��R�A�C

�V�c�Ƃ̌�p����

�@�F���V�c�̈ÎE��

�ȏ�͗L���Ȃ��̂��肾���A���̑��ˎ�̈ÎE��J�ԏ����ɂ�����܂ŁA�ŎE�ɂ܂��b�͖����ɉɂ������B

�n�ӊ썶�q��

�@����b�O�������̈�掛�B��̗אl�B�O�������͓��Ēʏ̏�����ŁA���Δh�̒��S�ƂȂ蒩�c�̐��i�ɂ�����A�܂����R��p���ł͈ꋴ�c��̗i��������B

�@���̂��߁A�����̑卖���N����Ɨ����E�ސT�𖽂���ꗌ�k��掛���ɉA�������B���̈�掛���ň���6�N10��6���A58�ŋ}���A�a�v�Ƃ���Ă��邪�A�A�A�A

�@�������a�v����10���O�̂��ƁB�n�ӊ썶�q��͎����ɑ���ꂽ�َq�𑊔����ēŎ��B���{���������̈ÎE����āA���̐g����ƂȂ��ēn�ӂ��Ŏ��������̂ł���B�����̋}�����ʂ����ĕa���ł��������ǂ����H

�勴�c���̎����ɂ���

���v2�N7��7���A�o�����ĉF�s�{�˓@�ɓ���B������}�̌����ɏP����B

���v2�N7��12���A�o����T���ŕa���B���N47�B

�e�r�����́u�H�����L�v�ɂ���

��7����3���@���i�c���j���M�C�ƂȂ�z�ǂɂč��قɂȂ�B���̓����ɂ݂Ď��t����ꂸ�Ɖ]���B

��7��7���@���ďo���|���肽��B�a�������ďo��悤�ɂƖ�B����̈������Ȃ�ׂ��B

��7��8���@���o�S�͕a�C�ɂ����肻���낤���ɂĂ͈����Ȃ��A��s���\���n���́A�����ג��g�����蓯�l�̐S���ɉ��~�֗a����Ɛ\������ɂāA�������O�ɂ͎�ӂȂ��B�S����풆�Q��ɂďo�����낤�ɂ͌����ĂȂ��A�a�C�ɂďo�����낤�ɂĂ����ꖳ���A�S�������������ȂĊt�V�֓`�������낤���A�ɂ킩�ɍQ�Ăċ��@���ɏo�������낤�ɑ��Ⴂ���ꖳ�������낤�ԁA�ՐՂ͕K���ߓ��̓��䂦�A�����S������ׂ������낤�B

��7��13���@�����V���\������ܔ������������B�ނ������l�c�����g�Ɛ\�������肻���낤�B�v

�����i�F�s�{�ˏd���j�o�S�ɑ��Ȃ肻���낤�߁A�������тɕ�s�����ɂč����o�������낤��́A���Ƃ��\���A�f���ēۂ܂ʂ悤���ꂮ����\�����킷�ׂ��|���������ꂻ���낤�Ȃ�B��S����p�S��������ׂ������낤�B

�c���̋}���̒���ɁA�F�s�{�˂̉ƘV�ł������Ԑ��a�O�Y���獖���̋����ɑ��A���{������̖�͈��܂ʂ悤���ꂮ������ӂ���悤�ɂƒ�����^���Ă���̂ł���B

�@

| �u�����ʋI�v���O�i���v��N�j���@ | �����ʋI�Ƃ́H |

�����펵�A�T����

�@�勴�����V���A�߂�Z���i���v��N�����j�F�s�{�ւ��a��������A�����ɘS��葊�o���g���~�ֈ�������Ƃ���A����Ɏ����v����A�E�ɂ������ނׂ��`瑁i�Ձj����L���A�O�̖�ɂ͂��ꖳ���A�E�o�S�͑匴�a�i���g�匴�d���j���e���i�V���e�⒆�����j�ւ��|�����ɂāA�e�����䒬��s���������a�ւ��B���Ȃ���䂦�A�����a�C������l����萿���ɑ�����A�o�S�Ȃ���R�A�R��Ɏ����o�S�̐߁A����s���ɂĎ蓖�v����Ƃ��A���������a��菋�C�����̖킳����Ƃ���A���������ϖ�A����ɐ▽�ɋy�ь�A������E���C�����r�������ނׂ��Ɛ\�����Ƃɂ�����B

�u��b���Ɂv���@�ʑ�����ҏW��ҁi����44�N���j

[�勴�c���n�@��̈ꕞ��ۂ܂���Ď���

���������i�쒬��s�j�͏����ɁA���ׂ̋����邩��A�Ɖ]���Ăяo��������B�����ŗg���ɂẮA����n�߁A�F�X�u��l�̌ďo���͕s�v�c�B�a�C�Ɖ]���ďo�ʂ��P���v�Ɖ]���B�����͗��͎�҂Łu�a�C�łȂ��҂�a�C�ƌ����́A���₾�v�Ɖ]���ďo�܂����B

�z�O��̕��ɂ́u��a���������邩��A���̐ς���ŏo�ł�v�Ɖ]�����ƂŗL��܂�����A�A����Ă��点�Čx�ł����A���狏���o�܂����B

���������F�ɌĂэ��݂ɂȂ�܂��ƁA�^�͓��S���o�Ȃ��A�z�O�痯�狏���Ăэ��݁A�₪�Ĕ����炪�o���v���܂��āu�勴�����A�a�C�̎�ɕt�A�g������̊i���ȂāA�˓c�z�O��Ɨ��֗a���Ԃ��B���̒i�A�܂���A��A��l�ɐ\���������ׂ��B�v�Ɨ��狏�\���n���L��āA���狏�͏�ʂ�ɕ������B

�����͉��ʂ蔒�F�𗧂���Ƃ��鎞�A������Ď~�߁A�u�����A��O�͑傢�ɔ�ꂽ�Ȃ��B�v�Ɖ]���B�a�C�ł͂�����܂��ʁA�Ƃ�����ꂸ�u�͂��v�Ɛ\���܂����B��������ƁA������\���ɂ��u�g�艮�Ȃǂ֓������҂́A���������a�C�Ŕ敾���v���Ă���l�q�B����́A���������҂ɂ́A�����Ă悢��ł��邩��A��������킻��������߁v�Ɖ]���ƁA���S�������������ė���������݂܂����B

�ۖ�����܂˂�낵���������A�A��s���������̂����܂ʂ��Ƃ��o�����ƁA�����͐^�����Ȃ鐫���ɂ��u�M�`��������������݂܂����B�v�Ɖ]���B���ꂩ�甒�F���o�ĉ��Ăɏ�낤�Ƃ���Ɓu�V���N���v���o�܂����B

�V���ڂ܂Łu�V���N���v���o�ʂ��ł�����܂������A�A��ɂ͋���̎��A���̑��̎��A�c�鎖�Ȃ����߂����A�Θb���~�߂܂��ƁA�����u�V���N���v���o��B�n�߂��y���Ȃ�܂������A�b���ꂵ�����ł��邩��A��l�ɉ�A�����ׂ������]������Η]�v�Ȏ��͌���ʗl�ɁA�Ɖ]�����ƂŁA�Q�ďn���ƂȂ�ƁA�u�V���N���v���~�܂�B

�W���ڂɎ����������܂����B�i�j�k���L�^�V�P�����j

��L�͂����܂ł�����ɂ����܂��A�ŎE�Ƃ���l���ɂ͏\�������͂�����悤�Ɏv���܂��B

| �����P�N�Q������ | 1854 | �勴�c���@�Ċ͂ɑ��鏈�u��_���A���ӌ��{�Ɍ������B |

| ���v�P�N�X������ | 1861 | �F�s�{�ˎm�勴�����u�����E�c���v��l���ؔ����Y�u���Øa��ˎm�E�ϖ��씪�Y�v�����s�Ɍ����A�c�t���e���O�������E�E�߉q��������q����Ɉ˂�A�����E����̍�u������������v�����B |

| ���v�P�N�P�P���X�� | �Q�m����J�E�u���������ˎm�v�����������Y�u�O�F�����{�����m�v���A�։�������i���ĕ���}�g�R�ɋ�����Ɨ~���A�F�s�{�ˎm�勴�����u�����c佁v���e�r��V��u�����W�@�v���Ɩd��A���ɓ��u���鐥���A�E���A����Ď����c���B�����A�����@�̏n��������̂�����@���A�V�𒆎~������ | |

| ���v�P�N�P�P������ | ���˔ˎm�쑺�R�V��u�C���v�E�����씹���Y�u�����v�E���Z�J�ДV��u�M���v�E�����R�����u�ɋ`�v�E�F�s�{�l��������u���b�E���v���A���ɘV�������M�s�v���̌v���B | |

| ���v�P�N�P�Q������ | ���˔ˎm���씹���Y�u�����v�E�F�s�{�ˎm�勴�����u�����v�E���e�r��V��u�����v���A���d��Ė��t�V�������M�s��v������̍�������B���˔ˎm��ԋ����u����v�E�����ۑѓ��u���v���V�ɉ����A���ˎm�j���ܘY�u�F��E��،ˏ���Y�v�ɒv���Đ��j����̎��s�𑣂��B | |

| ���v�Q�N�P���P�Q�� | 1862 | �F�s�{�ˎm�勴�����u�����v���̏��@���̖��d�A���o���B�����A���{�A�����y���q ���u�� ���u�� �v��߂ӁB�q�ŁA�ꋴ�ƋߏK�R�ؔɎO�Y�E����ˎm��������u���Ձv�E�F�s�{�ˎm���{�\���Y�u���Áv�E���e�r��V��u�����v�_���c�����Y�u���j�E���썑�^���Z�v���{�����u�]�ːl�v�E����������u���E�F�s�{�Z�v�E�����R�C�g�u���O�E�d���E���썑�^���Z�v����ߕ߂��āA���ɉ����B �v��߂ӁB�q�ŁA�ꋴ�ƋߏK�R�ؔɎO�Y�E����ˎm��������u���Ձv�E�F�s�{�ˎm���{�\���Y�u���Áv�E���e�r��V��u�����v�_���c�����Y�u���j�E���썑�^���Z�v���{�����u�]�ːl�v�E����������u���E�F�s�{�Z�v�E�����R�C�g�u���O�E�d���E���썑�^���Z�v����ߕ߂��āA���ɉ����B |

| ���v�Q�N�P���P�T�� | �V�������M�s�u�M���E�Δn��E�֏镽�ˎ�v�≺��O�ɉ��ĘQ�m���R�����u�גJ���ցA���˔ˎm�v������ܘY�u�g�쐭��v���������Y�u���c��V��v���c�F�O�Y�u��c�V���v�͖쌰�O�u�O���O�Y�v��{�m���Y�u�L���M�V���v�̏P�����ď����B�M�s�̏]�m�h�킵���������������B | |

| ���v�Q�N�S���P�P�� | ���{�A�V�������M���u�Δn��A�֏镽�ˎ�v���ށB | |

| ���v�Q�N�S���Q�V�� | �F�s�{�ˎ�˓c�����u�z�O��v�ˎ��勴�����u�����v�E�ˎm�e�r��V��u�����v��˓@�a�ƈׂ��Ƃ{�ɐ��ӁB | |

| ���v�Q�N�S������ | ���{�A�Øa��ˎ�T��䢊āu�B���v�ɖ����āA���ˎm���ؔ����Y�̏��݂�T�������ށB | |

| ���v�Q�N�U���Q�T�� | ����l���������u���A���b�v�]�˂̍��ɑ������B | |

| ���v�Q�N�V���V�� | ���{�A�F�s�{�ˎ��勴�����u�����v���o�������߁A�˓@�a�ƈׂ��B | |

| ���v�Q�N�V���P�Q�� | �F�s�{�ˎ��勴�����u�����A�c���v�˓@�ɕa�����B | |

| ���v�Q�N�V���Q�S�� | ���{�A�F�s�{�ˎm�e�r��V��u�����v���o�������߁A�˓@�a�ƈׂ��B | |

| ���v�Q�N�W���W�� | �F�s�{�ˎm�e�r��V��u�����A�W�@�v�a�����B | |

| ���v�Q�N�W���P�U�� | ���{�A�֏镽�ˎ������M���u�Δn��E���V���v�E�֏h�ˎ�v���L���u��a��E���V���v�ɒv�d�E�ސT�𖽂��A���M���̉����A�L���̉����ꖜ��v�����B | |

| ���v�Q�N�[�W���Q�V�� | ���{�A�ꋴ�ƋߏK���R�ؔɎO�Y��G�Ƃ��B | |

| ���v�Q�N�[�W���Q�W�� | ���{�A�F�s�{�ˎm�̍���f���A���c�^��u�T�v�𒆒Ǖ��ɏ����A���{�\���Y�u���Áv���y�Ǖ��ɏ����A�˒n�ɉ���孋������߁A�勴 ���u�� ���u�� �v����Ƃ��B �v����Ƃ��B |

|

| �c���P�N�T���P�T�� | ���{�A�������Ƌ{��S�\����Ɉ˂�A���ɑO�I�]�ˎ�ԕ��F���u������v�E�O�֏镽�ˎ������M���u�Δn��v�E�O������ˎ���c���e�u����v�̋ސT���߂��B | |

| �����P�N�V���P�R�� | ���R�A����E�����l�E���{�O�����֏镽���U�ށB���A���ɋ���ꎀ�h��A���R�A�����\�͂����Ė�ɋy�ԁB�锼�A���A�������Ă��ē���B���R�A�T����ɓ���B�u���ɔ֏镽�ˎ�����M�E�A���Z�̕ʗW�ɍ݂�A�O�ˎ������M���A�����ɒE���A�q�Ő��ɕ����B�v | |

| �����P�N�X���Q�S�� | �{�����I�A�������{�y�Ј����M�E�̑c���M���u�߉��v�A���������̌R��ɍ~��u���ɎO�l�A�F���ɂ���v�A�{�A�O�l�ɋސT�𖽂��B | |

| �����P�N�P�O���Q�O�� | �\����\���A������A���������{�A�����M���A�{�����I�A�������{�ɖ����A�����Ɏ���ސT���Ē��ق�҂����ށA�����A�M���������Ɏ���A�呍�{�A�T���M����˓@�ɁA���I������˓@�ɁA���{�������˓@�ɗH���A�q�Ĉ����M��A����{�ɏ��āA�M���ׂ̈Ɉ�����ӁB�i���C����L�j | |

| �����Q�N�X���Q�W�� | ���|���ȂđO�։��������������e���E�O���Α叫�R����c��̋ސT��G���A�A�A�E�O�֏镽�ˎ������M���̉i孋��A��G���A�A�A |

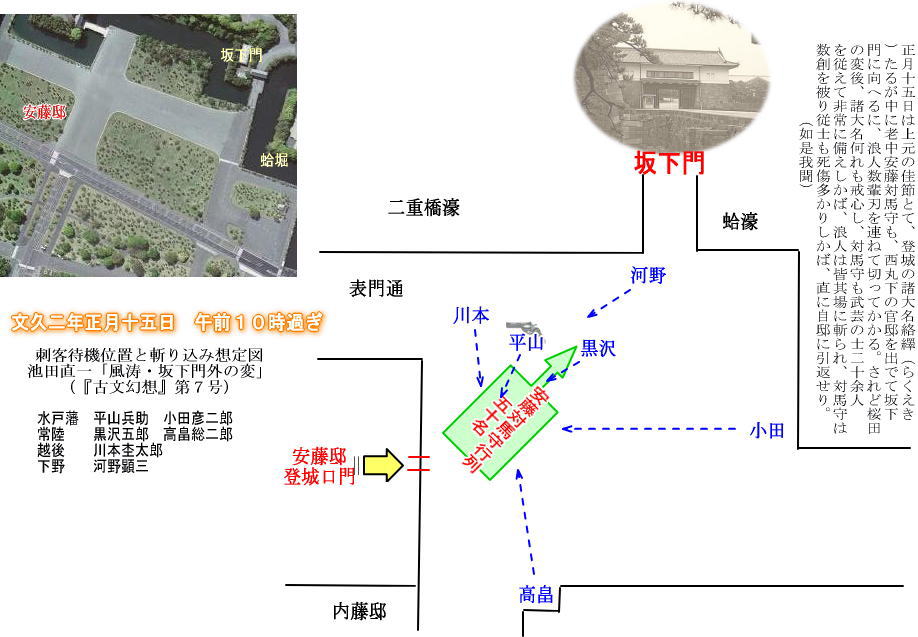

| �≺��O�̕ρ@�������ꌩ���} | �ڍ���}���J�� |

�@1��15���A�ߑO10�����A���x�[�ɂ�������@���o���s��͍≺����������B��q�Ɠ����50������Ȃ鋤�A�ł������B���R�̍��}��6���̎u�m�͍s��ɋ삯���A�����M���̉��Ă߂����ăs�X�g���������ꂽ�B�����������ƂȂ����B�������A�Z���ԂŌ����������B6���̎u�m�͑S�������A�����͔w���ɏ��������A�������Ɏ��҂͏o�Ȃ������B

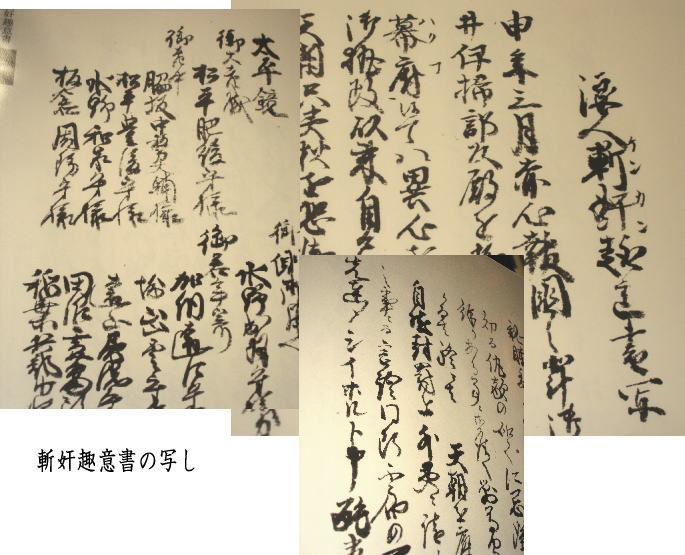

�@���̓��A�u�m�̈�l��Ӎ����q��͎��Ԃɒx��A����ɓ��������͎̂�����̂��Ƃł������B�ނ́A���̌���c��O�ɂ��钷�B�˓@�ɕ����j���ܘY�Ɩʉ�A�����Ŏ��������B���̍ہA�j�ɑ������̂��a�@��ӏ��ł���A�������琢�ɘR�ꂽ�Ƃ�����B��ӏ��͓Ȗ،��F��S���ɂ��ʂ��������c����Ă���A�����̐l�X�ɓǂ܂ꂽ���Ƃ���Ă���B

�i�^���s�j�@�ߐ��ʎj�҂��j

�a�@��ӏ�

�v������s�Ɉڂ��ہA�Q���̎u�m�͂��ꂼ��u�a�@��ӏ��v�����ɉB�������Ă����Ƃ����B���[�_�[�i�ł��镽�R����́A�����M���̍s�P���ʒu�ɒB�����A���̎a�@��ӏ������X�ƌf���čs��̍őO��֑���A���Ԃɑ��}����Z�i�ł������B�������A�≺��ߕӂ͊e�喼�Ƃ��܂��ɓo�邵�悤�Ƃ��Ă��Ȃ�̎G���ł������B����ɎՂ��A���R�̍s���͑��̒��Ԃ̎��E�ɂ͓����Ă��Ȃ�������������Ȃ��B�����āA���R�����̎��Ɏ�����s���́A�����猝�e�����o���āA�����̉��Ėڂ����Ĉ��������i�����B���̏e�������}�ƂȂ��āA�≺��O�̎������J�n���ꂽ�B

�P�����m�Z���A���̑S���������̒��a���𐋂����Ƃ����B���ꂼ��̉��ɂ������͂��̎a�@��ӏ��́A�킢�̒��ň편����A���邢�́A���{�̌����̒i�K�ŏO�ڂ���B���ꂽ�悤�ł���B

�������A���l�ڂ̎u�m�A��Ӎ����E�q��i�P�����Ԃɒx���������߁j�́A�P�����ꂩ�痧������A���̑��Œ��B�˓@�Ɍj���ܘY��K�˂��B�����āA�j�Ɍ㎖������A�������n���ĉʂĂ��Ƃ����B���̂Ƃ��A�j�ɓn���ꂽ�a�@��ӏ����c����A���̎ʖ{�������u�m�̊ԂɍL���`����ꂽ���̂ł���B

�ȉ��́A���̎ʖ{�̈��ł���B

|

|

�\�N�O���ԐS�̔y�A���V��ɑ|�����a���a�E�ɋy�A�ѓ����{�֛�������āA�ِS������V�ɂ͔V�Ȃ��A�|�����a�����ȗ��A���Ȃ̌��Ђ�U�ЁA�V����̔@���A���Lj�ག����|��������S����A�ˊS�����̋`�m�����݁A��Ȃ̈З͂������ׂɁA���@�d��炵��铁A���ɐ_�B�̍ߐl�Ɍ����́A�E�̛@�b��|��͂A���R���{�ɂ���Č���S���o���������A����͓V���ш�ག����݁A���Ƃ̈���l�X�̌��w�ɁA��S��t���������V����ׂ��Ƒ����A�g���𓊌�Ďa�E�ɋy�ь�|�A����������S�̌�͗l�������\�����A�\��\���݂̋̂ɐ��s�A���{�̌��l�ꓯ�̍߂ɂ͌��A�L���V���������n��a���̍ߊ@�Ɛ\���ׂ���B���n��a��ɉƎ����̎���蓯���ɂāA�\���̎�B��v����A�|�����a�����̌���A��ĉ���̐S�V�Ȃ��݂̂Ȃ炸�A���@�d槌v�͑|�����a�������߂���l�̎��������V����A���Ď���ዷ��a�Ɛ\�����A������ɐ��`�̌���V����A��X�����̍߂𗅐D���āA�V�����������̏��l�݂̂ɒv���𑊖d��A�݈�ᶒ��̎u��~����P��V����߂́A��ག̗͂�����A�扟�ւ�Ƃ̐S�ꌰ�R�ɂĐ��ɐ_�B�̑��Ƃ��\���ׂ��A���Ԃɑʼnߌ�Ă͉b����Y�܂����͐\���ɋy�����{�ɉ��Ă��䎸铂̌䎖�݂̂ɐ��s�A��Ö���������������l�ɑ������ɂ����Č���@���A�e�ՂȂ炴���`�Ƒ�������B�����c���̌�͗l�̔@���A���z�Ƒ��̌䐭���݂̂ɂāA��N����ɉ߂�������͂A�ߔN�̓��ɓV���͈�བྷ��b�̂��̂Ƒ����A�K�R�̐��Ɍ����́A�ӈȂĕЎ����Q�H��������A�E�͑S�����n��a�@�v�זd����ɒv������w�N���V�ɕt�A�b�q�̎���ق�����x���b���\�����A���n��a���a�E�\��B���n��a�ߏ�͈�X�����Ɋ��ւ�����A�����[�����Đ\��B���x�c���䉏�g�̋V���A�\���͓V����艺�u�����l�Ɏ�U�A�����䍇铂̎p���������A���͛@�d�З͂��Ȃċ��D����������l�̋Ɍ����́A����K��c���𐕋@�Ƃ��ĊO�Ό��Ռ�Ƃ̒��{�𐄂Đ\�������i�ɔV����ׂ��A���V�Ⴕ�����͂���߂͖��ɓV�q�̌���ʂ���������S��ɂāA���ɘa�w�ҋ��ɐ\�t�A�p��̌×�ׂ�����n���A���ɏ��R�Ƃ�s�`�Ɉ����A�ݐ��̌㖘���t�̌䖼�𗬂���l��v�s�ɂāA�k�������ɂ����z��t�d�́A��X���؎��ɕ��̎���Ɛ\���ׂ��l���V�Ȃ���B�����O�Ύ戵�̋V�́A���n��a�\�����璚�J�����ցA�������ޓ����\���|�ɐ��ЁA���{���C���ʂ̋V�v�X�w�����A�c���̌`�������ޓ��ɑ����ցA�ߍ��i���a�R���c�炸�ޓ��ɑ݂������A�]�ˑ��̗v�n���O���ɓn����ނ́A�ޓ����䚠���Ƃ炵�߂�����R�̋V�ɔV����A����O�Μ�ڂ̋V�́A�i�X�w���ɂĖ��k�����ɋy�сA�������l�ɐe�r�v��āA�������`�J���̎҂��ȂāA�p�ċw�G�̔@���Ɋ����Ќ�i�A�����Ɛ\�����P�肠�鎖�Ɍ����́A���n��a���������v�����͂A�I�ɂ͓V����p�����{�����ӂ��A�������݂��O�ɐ���l������V�����̎��ɂāA���ꓹ�f�s�͂̏��s�Ɛ\���ׂ���B���ɐ�B�ăV�[�{���g�Ɛ\���X�ɛ������{�̐����Ɍg�����l�����]���V�����ԁA���n��a�����ɂẮA���N���o�����āA�䚠�_���̓���p����h����ČN�b���q�̑�ς�Y��A���|��݂̂Ɋׂ�A�O�Γ��l�b�̌Q�Ƒ����^�Ȃ��B���b���ɚL�����呧���P��]�V�Ȃ��@�ׂ̏��l���E�C�����߁A��͓V���A���{�������A���͚������ݖ��ǂ���གƐ��ʌ�|�̉Ђ�h����V�Ɍ����B�ѓ���粂ɛ������ِS�𑶌�V�ɂ͔V�Ȃ���ԁA���Ċ肭�́A����̙|��Ɉ�����@�̈�Q������v�V�������A�O�𝠒����ĉb�����ԂߋʂЁA�ݖ��̍�������~�ЗV�����ē��Ƌ{�ȗ��̌��ӂɌ��A�����ɐ��Α叫�R�̌�E�ʂ���ΗV�����l�d��x�A������������ԂɂāA��������v�V�Ȃ���͂A�V���̑召���A�e���{����������āA���������̚��̂ݑ��Ō�₤�ɐ��s��͕K�R�ɔV�����B�O�Ύ戵�������P���ܕ��ɑ�����āA�@����|�u�V�����ƁA�c�����{�����̐l�X�A�s�����������A��ག����ݐ\������҂͚�l���V�Ȃ���ԁA�݈����n�C�𖼂ƒv������g��喼�V�����͂A�����ɐS�r���^�V�Ȃ��A���Ɋ�}�̌䎞�߂Ƒ�������B���A�c���̕����́A�N�b�㉺�̑�`�����F�ߋ`�̓������䕗�K�Ɍ����́A���{�̌�|�u���X�V���̉b���ɑ�������|�������͂A���b�`�m�̔y�A��l�����{�̌�ׂɐg������ҔV����ԕ~�A���{�͌Ǘ��̌䐨�Ɍ䐬�ʗV����ׂ���B�v�́A���x������̗L���́A���{�̌�r�p�ɑ��W��Ɍ����́A�������`�䊨�l�V����A��������̊O����a�O���A�_�B�̌䚠铂��A���{�̌�Ќ��������A�召�̎m��������S��铌�āA�������̑�T�𐳂��A�N�b�㉺�̋b�𖾂��ɂ��A�V���Ǝ�������ɒv����l�A��|�u��x�A�����b�����g�����@�ׂ��n�C���Ė��{���L�i�ɍ���D�i����|�̔��ӂɌ����B�����ތ��B

|