菊池神社

九州菊池一族

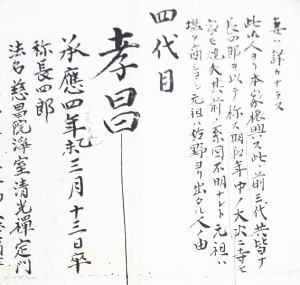

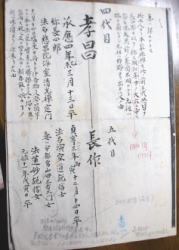

菊池を名乗る多くの氏族がそうであるように、わが菊池家もその起源を九州熊本の菊池氏(菊池武時)に拠るとされている。

菊池は菊地とも書き、くくち きくいち とも読む。摂津(現在の大阪府北西部と兵庫県の東部)に久々知(くぐち)の地名があり、ここに住んだ氏族の分流が肥後(熊本県)で大族の菊池に発展したという。

肥後の氏族の祖については藤原隆家流説,伊周流説,分家流説があるが、近年は大村,木村同祖とする説が有力である。

熊本県菊池市にある菊池神社は祭神菊池武時を祀っていることで知られている。

付近には菊池渓谷、菊池温泉、菊池高校など、菊池を名とする名所などが多く存在する。

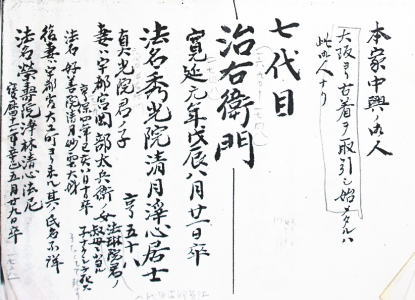

南北朝の勤皇の武士として知られる菊池一族であるゆえに、幕末動乱の渦中にあって、菊池教中がその祖を菊池武時に求め、自らも勤皇運動に身を投じて行ったのも頷ける。また、教中の母民子も、大国隆正、吉田敏成に国学の教えを受け、尊皇の女流歌人として知られていた。そして、娘の巻子には、当時、勤皇攘夷の思想家であった大橋訥庵を養子に迎え、幕末から明治維新へと至る日本の歴史に一石を投じることとなった。

久々知神社(兵庫県尼崎市)