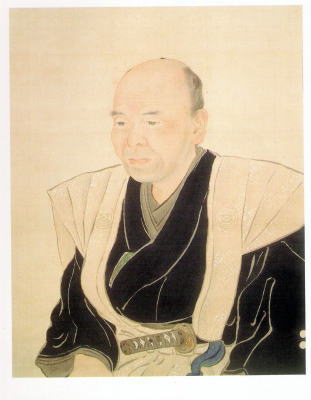

椿椿山画「大橋淡雅象」

台東区谷中 天王寺

天王寺墓苑にある大橋家の墓所

中央に淡雅の墓があり、右列に訥庵、巻子、陶庵、誠子と連なる。

左列は子孫の墓石群

佐野屋の起源と勃興

3.佐孝店 佐野屋東家の活躍と20世紀 19世紀~20世紀

江戸開業文化11年

| 文化11年(1811)大橋家から菊池の養子に入り家業を継いだ淡雅(菊池孝兵衛知良)は、突如として家督を義弟の栄親に譲り江戸日本橋元濱町に出店する。佐孝店(佐野屋孝兵衛)である。そして、木綿太物の商いで成功し、江戸の太物商として、一代にして江戸の豪商と呼ばれるまでに発展する。 2代目教中の時代、安政大地震による大損害、度重なる町屋火災による商売の打撃などがあった一方、嘉永年間の異国船による脅威で江戸の混乱を予期した教中は江戸の店を縮小して新田開発に乗り出すようになる。教中の姉が佐藤一斎の仲立ちで、儒者大橋訥庵に嫁ぐと、その尊王攘夷思想に影響を受け、尊攘運動にのめり込んで行くことになる。その結果、江戸坂下門外の変の首謀者として訥庵などとともに捕われ、出獄後間もなく亡くなってしまう。やがて明治維新を迎えると勤皇の志士として顕彰され勲位を拝して靖国神社に合祀される。、 教中の長子慧吉は坂下門外の変の前年、文久元年わずか9歳で教中の家督を継ぐことになる。文久元年は皇女和宮が徳川家に降嫁、これを阻止しようと教中らが反幕府の画策に奔走した時期であった。 佐孝店の3代目を継いだ慧吉は、おそらく佐野屋の番頭らに支えられて家業を守り、その後は栃木の新田開発を完成させた。この3代目長四郎は明治期になると、家業のほか勃興途上にあった近代企業の投資家として東海銀行の初代頭取など複数の企業の取締役を兼任し、蓄積した資金を近代資本に転化して行った。さらに、明治三十年東京府多額納税者選挙において貴族院議員に当選し、二期連続し、勲四等、従六位に叙せられた。 訥庵を母方の祖父に、河田興(幕臣、ペリー来航の際、幕府大随員として接見)を父方の祖父にもつ晋二が3代目長四郎(慧吉)の養子として菊地家に入る。この人が菊池惺堂で、東海銀行頭取を務め,南画の収蔵家として知られ、自らも書画を能くした。北宗の名品「寒食帖」(故宮博物館蔵)を関東大震災の大火から命がけで救った逸話は、国内より台湾で有名である。大正12年、関東大震災により大きな被害を受け、昭和2年ついに佐孝店は閉店の止むなきに至る。 東家から分家したのが、初代永之助政隆である。真岡の支店菊池代吉の次男であった政隆が教中の娘久子と縁組して菊地の養子となる。そして、東家と分れて本所外出町に質屋を開業する。これがヤマキ佐野屋として、関東大震災まで質屋の大店として栄えるのである。永之助政隆は大橋家から陶庵の四男(惺堂の弟)を養子に迎える。この2代目永之助の時に関東大震災に罹災して本所佐野屋は壊滅してしまう。 幸運なことに震災の前年(大正11年)、政隆の一粒種である艶子は当時本所佐野屋の番頭であった岡部久吉を養子に迎えて現在の豊島区北大塚(当時の豊玉郡西巣鴨)に質屋を開業、大塚分家となった。大塚の地で小規模ながらも菊池の系譜を継いだ佐野屋は3代目当主となり、現在は国内でも有数の質商として活動している。 |

| 東家初代 長四郎 佐野屋孝兵衛 淡雅大橋知良 東海翁 |

| 寛政元年(1788)~嘉永6年(1853)享年65歳 葬谷中天王寺 東海院淡雅温卿居士 |

椿椿山画「大橋淡雅象」 |

|

台東区谷中 天王寺 |

|

天王寺墓苑にある大橋家の墓所 中央に淡雅の墓があり、右列に訥庵、巻子、陶庵、誠子と連なる。 左列は子孫の墓石群 |

淡雅雑著附録 淡雅行實より(菊池教中 謹記 大橋正順 校閲)

淡雅雑著全3巻 安政6年刊 上巻 保福秘訣 中巻 富貴自在 下巻 淡雅行實 |

先孝諱(いみな)は知良、字(あざな)は温卿、淡雅と号す。晩に亨軒東海等の号あり。大橋氏、通称は孝兵衛、晩年良佐衛門と更(あらた)む。舗(みせ)を江戸に開て、佐野屋長四郎と称す。下野国都賀郡粟ノ宮村の人。大橋英斎君の子なり。 【淡雅の生い立ちと菊地氏への養子入り】医者を志し勉学に励む淡雅 寛政元年己酉、粟宮に生れ、十五歳の時、同国宇都宮の人菊地介介(かいすけ)君の養子となれり。(介介君、諱は孝古、世〃宇都宮の商家にて、佐野屋治右衛門と称す。其母は英斎君の妹にて近き親族なりければ、介介君先考を乞いて養子とされたる也。)されども、故ありて菊地氏を冒(おか)さず、生涯大橋と称せられたり。父の英斎君は医を業とせられしかば、先考も幼少より良医とならんと欲し、読書を務て怠りたまはず。しかるに英斎君思うところありて、先考をば商賈(しょうか=商人)とせんと欲せられしゆえ、ひそかに介介君と相謀りて、先考を菊地氏の養子にせんことを約したまへり。されば、読書もさまで親切には教へられざりしを、先考は口惜しきことに思ひ、ひたすら良師に就て学ばんことを求められしかば、十五歳の時、英斎君告げて言われけるやう、宇都宮の叔父は、学問もあり、且つ器量ある者なれば、汝行きて学ばんには、良師なるべしと有りけるに、先考大いに喜びて、即ち宇都宮に行き、菊地氏に身を託されたり。 【菊地氏の訓育】商人を卑しく、医者を貴しとなす淡雅を諭す かくて先考元来孝順の性なりければ、善く介介君に事へ(つかえ)、且つ読書作字を務むること、前日の如くなりしに、介介君も教授懇切ならざりければ、先考始て疑いを 生じて、父と云ひ叔父と云ひ、かく教授の等閑(なおざり)なるは、心得ぬこと也と思はれけれども、怠るべきに非ざれば、益々読書を励みたまへり。 然るに一日介介君、先考を招きて言はれける様、吾れ元より汝が孝子なることを知れり、汝先ず親に事るに、甘旨(甘いものや美味しい食べ物)を供するの外は、如何なるを孝と思へるやとありければ、先考答へて、父の業を継ぎ、名医となりて家を興し、父母を顕はし、衆人の病苦を救はんと欲するのみと言れけるに、介介君これを聞て、「汝が志は誠に大なりと云うべし、されども医道には名医と称せらるる者、古より多くあらず。是れは尋常の資質、尋常の困苦にては、其の妙境に至り難きが故なり。されば汝が父母は、汝を医とせんことを欲せず、吾に従はしめて商賈となし、販粥(はんしゅく=商い)の道を学ばしめんとの志なり」と告げられければ、先考また答へて、「父母の志もさることなれども、商賈は利のみを事として、絶て義をば顧みず、人の貨物(しろもの)を買ふ時は、たとひそれを瞞して(すかし=だます)なりとも、廉く(やすく)買うを功となし、また吾が貨物を人に売るには、故もなく媚を呈して貴く売るを功と思へり。是れ其のしわざも志も、甚だ卑しき者にあらずや。医は衆人の病苦を治して、其の性命を保全せしめ、如何なる精薬良剤なりとも、之を投じて惜しむことなく、謝儀薬礼の厚薄を問はず。是れ金銀を利とせずして、病を治するを利となすなれば、其の高きこと仰ぐべし」とて、聴従せらるる気色は見えず。 |

| 介介君又それを諭して「汝が論は至当なれども、猶其の一を知れるのみにて、未だ其二を知らざるなり。医と商賈との業に於ては、高下の分別あるに似たれど、又其人の心志に由れり。縦(たと)ひ尊き医業をなすとも、其の志鄙陋なれば、匹夫野人に異なることなく、賤しき商賈に服せりとも、其志だに廉潔ならば、何の恥ずべき所かあらん。人の物を廉く買はぬも、己れが物を貴く売らぬも、そは其術のあること故、今吾が言うべき所にあらず。但だ医を以て家を興し、父母を安養するに至るは難し。商賈を以て家を興して、父母を安楽ならしむるは、頗る易き所あれば、切に吾が言に従え」とて詢々と説破せられしに、先考元より孝思深くあられしかば、強いて医とならんと欲するは、父母の意にあらざることを悟り、即ち志を改められ、それより賈道を精究して、終(つい)に鴻業を成し得るに至りたまひしなり。 | |

| 【行商に出る淡雅】孝古の下で商売を学ぶ 其頃菊地氏は、古衣転販を以て業とせしかば、先考常に流れ物の衣服を買はんが為に、近郷近国の典舗(しちや)に行かるるに、必ず書籍を懐にして、路上にて書を読みながら歩行したまへり。又江戸東海道等へも数々(しばしば)往来せらるるに、元来道を歩すること拙き質にてあられしかば、多く駅馬を雇いて、馬上にて書を閲(けみ)し、心神自然に疲れて、思はず睡眠を発し、馬夫(まご)に咎められたまふこと数々なり。されば榮親君(介介君の弟にて、後に家を承たる人なり)之を戒めて、もし落馬などしたらんには、身体髪膚を損傷して、不孝となることあるべし、聊かの費を厭うことなく、籃輿(かご、こし)にて旅行せよと命ぜられしかば、それより籃輿を用ひられしかども、何となく心安んじたまはず、今より一家を興すべき身を以て、籃輿などを用いんことは、只勿体なき様に覚ゆるとて、猶ひそかに馬に騎(の)らるること多かりしとず。 |

|

| 【淡雅の江戸出店】 文化11年甲戌正月(1814年) | |||||||

|

淡雅は孝古の一人娘であった民子を嫁に娶って菊地の養子となった。淡雅26歳の春、孝古は以前から考えていたのかどうか、家督は弟の榮親に継がせ、淡雅には資金を与えて江戸に出店させた。孝古はこの4か月後に没しているが、淡雅の才能を見抜いて、宇都宮で商売をさせるよりも、もっと大きな商売をさせることが大成への道であることを信じたのであろうか。これが、見事に的中して、佐野屋は江戸において大きな発展を遂げることになるのである。 淡雅 26歳 民子 20歳 従僕4名 平山幸助(29歳)常陸国吉川村の人、数十年にわたり商売を補佐し、天保12年(1841)59歳で亡くなった。その功績に対して淡雅は自らその墓文を記したという。 小林好兵衛(17歳)常陸国川嶋村の人。淡雅の右腕として数十年にわたって仕えた。教中の代になってからも支配人を勤めていた。 そのほか、童子と僕隷の二人であった。 江戸開業の地 日本橋元浜町(現在の中央区日本橋堀留町) 古地図と現在地を比較してみる 江戸に開店した店は、松坂屋藤八の裏手に間借りしたもので、間口5間(9m)奥行2間半(4.5m)の家を建てたものであった。(約40平米) 商売が発展してくると、3年後の文化14年(1817)、本拠地へ移転する。当初、間口2間半、奥行10間(80平米)であったが、商売が盛んになり晩年には間口10間奥行22間(約720平米)にも余るほど大きくなった。このとき家族従僕合せて110人余が居住していたという。 |

||||||

|

|||||||

【淡雅の最後】

| 嘉永6年(1853) 5月9日 昼八ッ半過ぎ俄に発熱下痢是有 10日 昼頃漸く汗出熱さめる 13日 下痢いまだ止ず 14日 いよいよ大病になる 15日 多喜様へ玄六願に出夜御出 もっての外大病のよし御申に付 宇都宮へ飛脚明朝七ッに岩蔵立たせ 16日 同様なり 17日 朝六ッ半頃御死去なり 21日 朝五ッ出棺 23日 初七日にて墓参致す 菊池民子日記より |

| 東家二代 教中 佐野屋孝兵衛 澹如 介之介 |

| 文政11年(1828)~文久2年(1862)享年35歳 葬谷中天竜院 義烈院真岸澹如居士 |

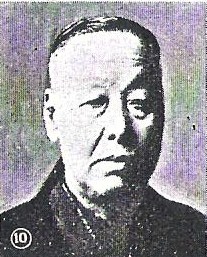

菊池教中像 栃木県立博物館蔵 |

淡雅の没後家政を継いだ教中は相次ぐ逆境のなかで、重大な決意を固める。

以下、「北関東下野における封建権力と民衆」(秋本典夫著)より

| 淡雅から教中へ 「佐孝」の宗家は宇都宮寺町の菊池治右衛門家で、佐野屋一統は関東各地に蕃衍した。十代治衛門(孝古)の代、文化11年(1814)正月、婿養子孝兵衛(知良、号淡雅)は江戸日本橋元浜町に借地して、分家・開店した。孝兵衛は天保期の経済的変動を巧みに利用して、一代にして巨富を積んだ。その営業は呉服・木綿を主とし、質屋・金融業も営んだ。 孝兵衛は嘉永6年5月死去したが、その跡は26歳の一人息子教中が佐野屋孝兵衛として経営の全責任を負わねばならなかった。しかも父死去の翌月には異国船が渡来して異常な衝撃を与えた。安政元年の店卸は「第一昨年東海院(注 知良)様御死去、其後異国船渡来、、世上不穏、商内も皆々存の通、開店巳来これなき不勘定」(菊池小次郎家文書「教中教喩」)となった。 家政の改革 江戸引き揚げの決意 次いで翌安政2年には大地震があり、「佐孝」はついにこの年10月「改革議定」を行うのやむなきに至った。この際、嘉永6年以来「三ケ年の間、天災引続」として、「宇都宮宅類焼、先君(知良)御死去・異船騒擾・御領主御用金・御公儀御用金・東海道筋大地震・御領主無利息年賦・地面類焼・白子船破船・江戸店ならびに堺町類焼・此度大地震」の11カ条をあげている(菊池小次郎家文書「地震後改革議定録」)。このころまでに佐野屋一統がうけた直接的損害は金三万三百七十両ほどであった。このような情勢裡に、教中は経営の方針を全面的に変更する重大決意を固めた。それは江戸から資本を引き揚げ、新田開発経営を中心とする確実な「株」を「田舎」に獲得せんとすることであった。これについて彼は次のように述べている。 末世ニハ如何なる苛政に逢い申すべきもはかりがたく、公儀にて戦争相起候様相成候得ば、町家などは甚敷収斂ニ逢候儀必定にて,尤、公儀の用金等ハ防ぎがたき様ニ存し奉り候。小諸侯の収斂ハ高の知れたるものニて如何様ニも防ぎ易き手段幾等も工夫付申すべく候(菊池小次郎家文書「安政五年十月付大橋訥庵宛教中書状」) |

教中の新田開発

幕末に入ろうとするこの時期、幕政下の各藩は財政難に苦しんでいた。宇都宮藩も農村の荒廃や将軍の日光社参による出費などで、藩財政は逼迫していた。宇都宮藩家老間瀬和三郎は、時あたかも外患による江戸市中の動揺に着目し、藩と関係のある町人を説得して資本を領内に疎開せしめ、これを利用せんとした。「今般荒地開発仰出され候間、村々取調の上、開発致度族は勝手次第願出づべし」との布令を発した。ここに、教中の思惑と一致して佐孝による新田開発が実現することになる。

「戸田家御家記」より (宇都宮城主戸田忠温、忠明の事蹟を記録した

菊池介之介字ハ教中、又介石、澹如ト号ス、資産豊富、佐野屋孝兵衛ト称シ支店ヲ他邦ノ各所ニ置ク、而之テ江戸元浜町ニ在ルモノ最モ大ナリ、幼ニシテ頴悟書ヲ能クシ又詩画ニ巧多ク、和漢古今ノ名蹟ヲ蓄フ、澹如其間ニ俯仰シ心ヲ潜メテ臨纂ス、人ト為リ瀟洒賓客ヲ喜ビ詩酒清談殆ント世外人ノ如シ、而シテ能ク産ヲ治メ県信緝ニ謀ツテ荒廃ヲ拓キ、良田ヲ得ル数百町歩、戸口数百ヲ植フ、父孝兵衛(淡雅)ヨリ藩ノ為ニ資給シ其功多キヲ以テ士籍ニ列之用人格ヲ以テ優遇ス、

坂下門事件への道(この項目は書きかけ項目です)

1.宇都宮藩の動向 善福寺攘館警衛の拒絶

2.訥庵の思想と実践

3.堀織部正の憤死と廃帝設の流布

4.皇女和宮の降嫁

5.政権回復秘策

6.常野志士の提携

7.日光宮擁立運動

8.斬奸計画の進行

9.一橋慶喜擁立運動

10.訥庵捕縛と坂下事件の決行

11.教中・訥庵の嘆願赦免運動

12.出獄と結末

小伝馬町獄舎 幽囚日記を中心に

【教中の最後】

| 文久2年(1862)壬戌8月8日没 おほやけにいとけしからぬさかしらことをなむ言つくもの侍りけむ、 我せのきみをはしめ、早うやしなひたてし子供まて、おほやけのひとやにとらはれ侍りつるは、今年文久二とせといふむつき十二日の夜になんありける。 かくてきさらき二十日あまりの日、我をとうと教中の古さとにありしが、おなしうたかひにあひて、これさへからめられ侍りて、しはしの程に我子は何かしの御たちへ御あつけとなり侍りぬ さるあひたにいかなるさひはいにかありけむ、こたみおなしつらなる人は十人にもあまりつるに、おもふたまへかけす我せの君ひとりにはかにこのぬは玉のやみのせかいを出だされ侍りて、我むすこをあつかり給へりとおなじ御たちにまかてにけり。さるは文月の七日という日になんありける。 いとうれしと思ふたまへしは夢はかりの間にて、重きいたつきにふし給ひて、其月の十日あまり二日といふにあしたのつゆに先立てそきえ給ひつる。 かのやかたにはかねて四五人そひいて、みあつかひ侍りが、いとたのみかたけなるけしき見てかくなんとみそかにつけおこせけれは、むねつふれておほけなきすちとはおもへと、いとしのひにしほひてまうて行てかたはらにつとよりそひてとかくあつかひ侍りつるに、今はといふきさみにかひなくさのみなおもひてしそ。今はとまれかくまれ、あらすならん後にそさわやかに身のはちをもすすかん。こたひやむことなき君のあらたに天の下の御まつりこと申し給ふ事となりにて侍れは、さりともおほん代のあへきさまに見なほすようもあらしやは、今はことにおもひおく事もなし、こよひ過は又のあしたの露にいかておくれしと、さらにみたれたる心地も見えす終にはかなうはなり侍りぬ。 其月の二十日あまり五日といふに、からうじておとふとの教中も例のみたちにみあづけとなり侍りつと聞に、すこしはなけきのとりかへされて、なくさむとはなけれと、 ともこうも此ひとりをたに、たのもしきものにして、我子ともの行末もたのみ聞えはやとおもひつつくるに、いかなるまかつ日のたたりにか、葉月の七日といふにまたにはかにやみののしりて、八日といふあかつきに此人さへそはかなくなり侍りぬるは、夢にゆめみし心地のみしてくちをしうかなしき事物に似す、人々のかしこういさめたまふをききて、ややみたり心地もおさまりにたれと、尚うつつとはさらにおもひもわかす 八月のはつかあまり七日といふに、かろうしてことあきらかにさわやきて、我子もゆるされ侍りて帰りまうてくるに、うれしきものから先むねうちふたかりて かかるにつけても、あらましかばと、口をしき事はた多かれと、とまれかくまれかう一人だにつつがなうて帰りつる悦びに、せめて慰め侍りてなほ行く末此なき人々の志をさしつくらん男の子、子ども侍れば、さりとも取り返しつべきよもあらしやばと、せめて念じて頼み思ふも、いとはかなしや |

| 参考資料 |

| 東家三代 長四郎経政 幼名慧吉 字明卿 号得堂 |

| 嘉永5年(1852)~大正9年(19220)8月26日 享年69歳 葬谷中天竜院 経政院得堂明卿居士 |

|

経政院得堂明卿居士 以下、淡雅雑著より(長四郎経政が復刻、再編したもの)昭和2年発行 味燈書屋発行

|

財界物故傑物伝 上巻より (実業之世界社刊 1941年) |

以下 「財界物故傑物伝」実業之世界社 昭和16(1941)年刊

| 菊池長四郎(東都有数の長者) 東京有数の長者として、東海銀行を創立し、多数会社に関係して、貴族院議員に選出せられたるは菊池長四郎である。 彼は嘉永五年十二月十日、菊池教中の長男として江戸日本橋に生まれた。菊池家はもと下野国都賀郡粟宮村にありて地方の豪農として知られたが、孝兵衛なるもの大志を抱きて江戸に出で、日本橋元濱町に呉服商を開いた。これ菊池家の中高の祖である。孝兵衛商才に富み、業務に精励してよく産を成したが、傍ら風流を愛し、淡雅と號して廣く文人墨客と交遊し、殊に山口菅山、塘宅山、關藍粱、椿椿山、渡邊崋山とは親交があった。斯くして家運隆盛に赴き、屋號佐野屋の名聲は界隈に響くに至ったが、晩年には東海と號し、悠々自適してゐた。その長女の婿に大橋順蔵(訥庵)あり、又、長子教中は澹如と號し、二人ともに勤王の志篤く、かの坂下門事件に関係して遂に獄内に非憤の死を遂げた。 教中が獄死したるとき、長男の彼は幼齢僅かに十一であった。当時祖父東海院既に逝く、母とふたり大廈を守ることになったが、忠勤なる番頭をはじめ手代等のよく協力一致して、佐野屋の家運は恙なきを得た。祖父東海の在世中常に彼を戒めて曰く「菊池家の三代目として慎重に慎重を重ねよ」と。されば長じて一家の采配を揮うに至るや、その明敏なる資性と倦まざる努力と相俟ってよく菊池家の面目を発揚し、家業益々隆盛に赴いた。 明治二十二年時勢の潮流を察知して銀行設立の計画を樹て、同族と相謀り、東海銀行を設立し、金融業に進出するに至った。東海の名は祖父晩年の雅號にして、また以て彼の祖先愛の精神を顕すものである。同行は資本金三百萬圓、本店を日本橋區堀江町に置き、支店を本郷、赤坂、本所、深川、京橋、芝、浅草の市内各方面に設け、堅実なる方針を以て経営したので、行運順調に発展し、信用高きものがあった。同行は顧客も東京本位とし他府県とは取引を結ばず、徒に外貌の膨張を追はず専ら実質の培養に努めた。 斯くして彼の名は都下一流の富豪として広く知られ、東海銀行頭取の外、日本製麻社長、東洋モスリン、八千代生命保険、東亜製粉、四十一銀行、富士製紙各会社取締役、内外印刷会社相談役、横浜倉庫会社監査役等に挙げられた。 明治三十年六月、多額納税者として渡邊治右衛門の後を承けて貴族院議員となり国政に参与したが、四十年八月これを辞任した。また多年日本橋区会議長として区内の繁栄に貢献するところ尠くなかった。日露戦役の功に依り勲四等に叙せられた。 彼は資性剛直にしてまた温容を失はず、長者の風格があった。富豪の義務として慈恤の義捐をなしたること尠からず、嘗て済生会に一萬圓を寄付して大正九年四月紺綬褒章を授けられた。 然るに同年八月二十六日遂に病のため長逝した。享年六十有九。特旨を以て従六位に叙された。 彼は趣味深く、書画骨董を愛し、また長唄を好みて一中節は玄人の壘を摩すものがあった。 養子に親戚に当る大橋正壽の長男晋二を迎へ長女イトに配した。晋二は慶應三年七月生、養父の没後家督を相続して長四郎を襲名した。呉服商を営むと共に、実業界に入り、東海東海銀行取締役の外、凸版印刷、日本共立火災、東京三興会社各取締役、下野電気鉄道監査役に任じ、また日本橋区会議長に挙げられ、父子二代区政に貢献した。漢籍の素養深く、詩文に長じ書画彫刻の技に堪能で、骨董に趣味深かったが、昭和十年二月十五日脳溢血を以て逝去した。享年六十九。 先代長四郎の長男慧一郎氏は明治二十八年三月生、慶應義塾文学部の出身で、浅草女子商業学校に教鞭を執ったが、現在は病気のため辞し、静養中である。その婦田鶴は菊池孝三氏の二女である。また氏の妹三千代は三井財閥往昔の傑物三野村利佐衛門の孫故三野村安太郎に嫁し、同じく妹統は中京の富豪春日井丈右衛門氏に、同じく純は財界の耆宿町田豊千代氏の長男実秀氏(東京商大専門部教授)に夫々嫁している。 なほ、菊池孝三氏は先々代長四郎の養子である。氏は栗田庄兵衛の二男にして明治元年二月生、先々代の養子となり、次女シンの入夫となった。地主にして、その長男雙二郎氏(第一銀行員)の婦つまは日本橋の富豪杉村甚兵衛氏の孫である。 |

日本橋倶楽部 初代理事長となる

日本橋がわが国の経済中枢を掌握し、総ての経済動脈がこの日本橋から始まっていた時代、即ち明治二十三年十月、日本橋区民有志総代として、国会議員藤田茂吉氏は、欧米における倶楽部組織を移し、商工業の隆盛を目的とする親睦社交機関として、日本橋倶楽部を区内浜町に創設、各方面の賛同を得て怱ち倶楽部会員三百余名を算えるに至った。

明治四十年二月、倶楽部はその組織を社団法人に変更し、初代理事長に菊池長四郎氏就任、次いで大橋新太郎氏、市原求氏相継いで理事長となり、その間大正十二年の大震火災に会館は烏有に帰したが、理事長初め各理事の努力によって、木造二階造りの洋館を交えた瀟洒な建物に純日本式の庭園を配した、落ちついた雰囲気の倶楽部を復興した。

帝国議会 貴族院議員となる(明治30年)

① 明治32年貴族院議員席次

皇族・貴族・薩長土肥の門閥に続いて高額納税者による互選で明治30年から明治40年まで議員を勤めた。

② 貴族院議会での発言

| 明治32年1月20日 商法修正案委員会 「第8条に『戸戸に就き又は道路に於て物を売買する者其他小商人には商業登記及び商業帳簿に関する規定を適用せず』とありまして是は分りましたが、此小商人はどう云う所の区別を立てて小商人と云うことが出ますか一応説明を願います。」 明治32年1月24日 予算委員会 「碓氷のあぷと式は屡々私も通りましたが実に不完全なもので、新聞にも喋々出て居ります通り貨物停滞は非常なものでありますが、政府はあの儘にして置く積りでありますか、幾分か改良して行くと云う御方針ですか。」そうですか、併し我々は予算を殖しても改良したいと云う考でありますが、容易な金高では改良は出来ませぬか。」 明治34年2月21日 予算委員会第5分科会 「磚茶と云うのはどう云う製造の仕方ですか。」 明治32年12月22日 非常特別税法中改正法律案外七件特別委員会 「政府委員に御尋ねいたしますが、印紙を貼用する時分に機業家即ち機を織る所で貼りますか、或は又仲買と云う所で貼りますか、一応伺って置きます。」 「政府委員に伺いますが、詰り此印紙税と云うものは衆議院で修正して印紙税になりましたのでありますが、政府の元の案は詰り現金で取ると云うように思うて居りましたが、どうも我々共は其方が非常に手数も掛らず脱税も無くして宜いように考えられますけれども、其簡便な方を止めて印紙を貼らなければならぬと云う理由はどう云うことから割出しましたか。」 明治32年12月24日 非常特別税法中改正法律案外七件特別委員会 「ちょっと伺って置きますが、此所得税に対しては殖えることは無論殖えますけれども此一部分として日本橋区などは詰り税を納めぬじゃならぬような場合がありますから増すことは無論でしょうが、そう云う側で減ることも随分あるだろうと思います。其辺を伺います。又所得の中にも今度の織物などに対しても不景気の上、一般に打撃を蒙ります。所得も随って非常に減ずるだろうと思いますが、其辺の御予算も立って居りますか。」 明治32年12月25日 非常特別税法中改正法律案外七件特別委員会 「私は詰り堀田子爵の説に賛成を致します。その理由も矢張り同一の理由でありますから賛成いたして置きます。」 |

③ 予算委員氏名 明治35年1月18日予算委員会議事速記録

③ 議員辞職 明治40年8月26日辞職を勅許せらる

(帝国議会会議録検索システムより)

| 東家四代 長四郎 晋二 号惺堂 |

| 慶応3年(1867)~昭和10年(1935)2月15日 享年68歳 葬谷中天竜院 仲昭院惺堂正晋居士 |

四代目長四郎惺堂は大橋陶庵の第二子で、母方に淡雅・訥庵の血を引き、父方に佐藤一斎・河田迪斎(孫の河田烈は大蔵大臣、その甥は吉田茂)の血を受け継ぐいわばサラブレッドであった。三代目経政に男子なく、その長女絲子と養子縁組して菊池東家に入った。近代資本家としての遺産を引き継ぐとともに、家業である「佐孝」の商売と菊池の名跡を継ぐことになる。

また、弟の正僴(陶庵第四子)は、本所菊池家初代永之助政隆の養子に入り二代目永之助となる。菊池家に入ったこの二人がいずれも関東大震災の罹災によって、自らの運命と、家業の運命を大きく狂わせることとなった。

晋二は父方の曾祖父に佐藤一斎、母方の曾祖父に清水赤城と淡雅、祖父に訥庵という血を受け継いでいる。外務大臣、大蔵大臣を歴任した河田烈は従兄である。姻戚関係を辿ると大久保利通から牧野伸顕、吉田茂、麻生太郎まで広がる。以下はその関連系図である。

「佐孝」店は淡雅が文化11年(1811)に開き、4代惺堂まで1世紀あまり続いた後、大正12年の関東大震災による大打撃をもって、その幕を閉じることになる。

震災に立ち向かう四代目の店員に向けての訓示と、自らの手で歴史ある「佐孝」の家業を閉じなければならなくなった四代目の慙愧の言葉は、後世に生きる子孫にとっては胸に迫る思いを抱かせる。

| 大正十三年八月一日に於ける店員への訓示 四代長四郎 大正十二年九月一日未曾有の大震災にて資産の大半を焼失し、営業の継続も覚束なく相成りしも、上下一同勇猛精進の気を起し、協力一致其業を再興し、今や一ヶ年に近くして兎に角営業の緒に就きたるは、営業諸子の奮励努力固より多大なりと雖も、御先代東海院様初め御代々の余光に基く処と、唯々感涙に咽ぶばかりなり、就而は将来益々祖先の遺訓を守り、営業をなすにも仁義を本とし、自利利他の円満を期し、双互の利益を旨として私利を営まず、一時の利を貪らずして百年の大計を定め以て世の模範ともなる様心掛けなば、益々当店の光輝をも発すべく是先祖の意旨にして社会に奉仕する所以なるべし、因て今内外の緒法を斟酌して諸事整理の方法を立て以て基礎を堅固にせんとす、店員諸子宜敷其意の有る処を諒し其業に従事せよ、是余の深く諸子に望む処なり。 |

以下は「佐孝」を閉店の止む無きに至った当主、菊池晋二氏の文章である。

| 跋 嗚呼余何ノ顔色アリテ此書ニ跋スルヲ得ン。余不肖大正九年先代ノ後ヲ継ギ、拮据え経営祖先ノ遺業ヲ失墜セザラン事ヲ期セシニ、大正十二年九月未曾有ノ大震火災ニ遭遇シ、資産ノ過半ヲ灰燼ニ帰シ、爾来家道振ワズ、大正十五年十二月祖先三代辛苦ノ余ニ成ル商店ヲ、休業スルノ已ムナキニ至レリ。 嗚呼何ノ面目アリテ、祖宗ニ地下ニ面ユルヲ得ン、而シテ今、厚顔此書ヲ公ニスルハ何ゾヤ。是レ蓋シ、余ノ不敏其遺訓ヲ守ル能ハズシテ失墜スト雖モ、此書ノ真理ニ至リテハ千歳不磨タリ。若夫レ此書ヲ読ンデ、能ク其業ヲ興スモノアラバ、余ノ罪ノ幾分ヲ減ジエント思ヘバナリ。 余今年耳順ヲ過グ能ク成ス事ナシ若我子孫此書ヲ読ンデ発憤興起家道ヲ再興スルモノアラバ、余ノ面目始メテ一洗スルヲ得ン。是レ余ノ希フ処ナリ復何ヲカ言ハン。 昭和二年九月 不肖 晋謹誌 「淡雅雑著」跋文 昭和二年十月五日発行 編集兼発行者 菊池長四郎 発行所 味燈書屋 |

| 佐孝の本拠地 日本橋について |

| 木綿太物の大店として江戸・明治・大正・昭和と、4代116年間にわたって栄えた佐孝店は、震災の痛手を直接のきっかけとして、その歴史の幕を閉じる。その活躍の足跡は歴史資料の中にも見てとることができる。日本橋の町を探訪して、当時の佐孝店の位置を推定するとともに、慶應義塾大学名誉教授白石孝氏の著書より、当時の佐孝店の姿を探ってみた。 |

| ※山口菅山 江戸後期若狭小浜の儒者 崎門派(山崎闇斎)。安政の大獄で刑死した梅田雲浜や、寺田屋事件で惨殺された有馬新七など尊王攘夷の志士の師として知られる。 ※塘它山 天明6(1783)年~嘉永2(1849)年。漢学者。名は公愷。字は公甫。通称は鴻之佐、鴻佐。号は它山、稚松亭。著書に『韓非子論解』・『論語折衷』・『旧聞新識』などがある。 ※小山霞外(1785~1864)下野の人、名は朝孺、字は周徴・幼公・大晰、号を霞外・霞翁・霞隠などと称し、漢学を立原翠軒に学び、書は独学、唐様を確立、門弟は数千人という。子の梧岡・孫の遜堂も書家。 墓は篆刻美術館のある小山の永井寺にあり ※大竹蒋塘 下野の人で、名は培、字は達夫、号を蒋塘・石舟・心静堂などと称し、幼時から書を好み、江戸に出て漢学を朝川善庵に、書を卷菱湖に師事し、特に楷はチョ水良、行は王羲之、草は懐素を学び、「学識・書技共に師を凌駕する」と称された書家で、菱湖門四天王(中沢雪城・萩原秋巌・生方鼎齋)の一人である。 ※安西 雲煙, 1806-1852 アンザイ, ウンエン ※相澤 石湖 名は萬、字は文英、春木南湖の門に学び人物花鳥をよくす。 寛文3年江戸城下御鈴口外御杉戸に、「直衣小松引」、 「柏に鳩」を画く、弘化4年12月29日没す。42歳 ※中澤雪城 1810~1866 中澤雪城は長岡の人で、名は俊卿、字は子國、号を雪城と称し、初め市河米庵に、次いで卷菱湖の門に入り、更に長崎などに遊歴して、流麗婉美な書風を以て名を馳せた書家で、菱湖門四天王の一人である。 |

| 19世紀へ | 大正から昭和へ |